コネチカット大学で開催された国際メルヴィル学会に参加してきました。

会場となったUniversity of Connecticut, Avery Pointは海沿いのキャンパスで、今回の学会のテーマである"Oceanic Melville"にふさわしい会場でした。

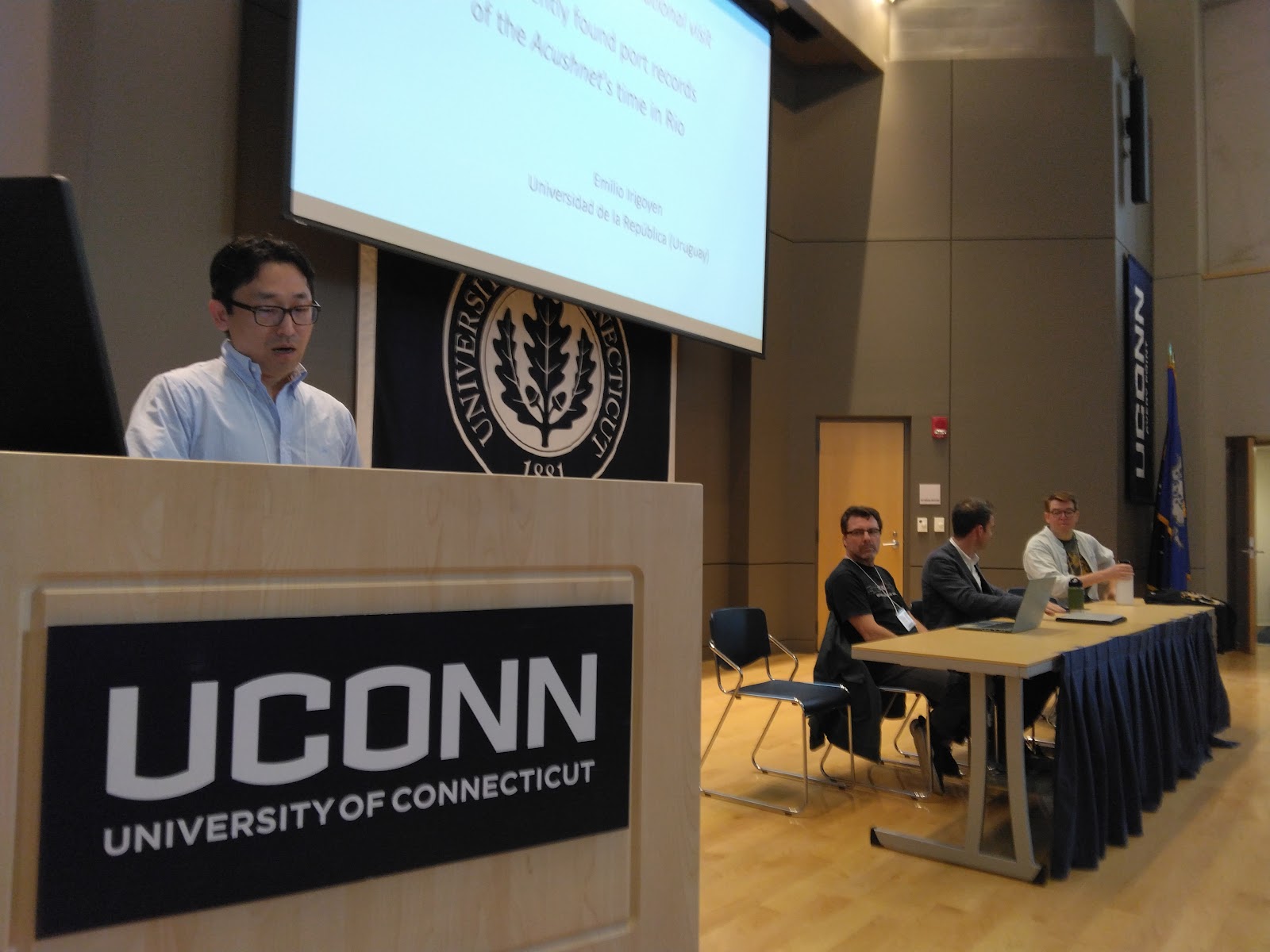

自分の発表では『白鯨』における日本表象についての考察を行いました。こちらの論文バージョンは来年海外で出版の共著に収録予定。また、"Global Imaginings"と題されたパネルでは司会を担当。登壇者のEmilio Irigoyen、Nick Spenglerとは久しぶりの再会で、たくさん話ができてよかったです。特にNickの発表は私が今やっているアサイラムの研究と共鳴するところが多々あり、今回聞いた発表の中で一番興奮しました。今後の研究の展望が開ける思いがしました。他にも、バークレーでお世話になったSam Otter先生と再会したり、私の論文を読んだと言って感想を伝えてくれる方もいたり、私が論文を読んで感銘を受けた著者と直接話ができたり、さまざまなメルヴィル研究者たちと交流ができました。もとが社交的な人間ではないので、社交、社交の連続で疲れはしましたが、いろんな人脈を築けた貴重な機会となったのは間違いありません。また、一緒にパネルを企画したPaul Hurhさんと数人でディナーをご一緒した際には、アメリカでの出版事情について話を聞くことができ、アメリカのUPから単著を出す、という私の現在のプロジェクトについてもやる気をもらいました。

それにしても、今回は(今回も)日本人研究者の参加が非常に目立ち、12、3名は発表していたはずです。アメリカの研究者たちからは、「なんで日本ではメルヴィル研究がこんなに盛んなんだ?」と何度も聞かれましたが、うーん、謎です。